Wie Bayerisch-Schwaben zur Pionierregion klimaneutraler Energie wird

Blühende Wiesen, hügelige Felder, ein Zwiebeltürmchen auf einer alten Dorfkirche – in Prettelshofen bei Wertingen, Landkreis Dillingen, wo Bayerisch-Schwaben besonders idyllisch ist, soll in wenigen Jahren eine neue Ära der Energieversorgung beginnen. Eine Ära, in der fossile Brennstoffe der Vergangenheit angehören – und Wasserstoff als Hoffnungsträger ins Zentrum rückt.

Mit einem ambitionierten Infrastrukturprojekt bereitet schwaben netz, 100prozentige Unternehmenstochter von energie schwaben und größter Verteilnetzbetreiber in Schwaben und im Allgäu, die Region rund um Augsburg auf genau diesen Wandel vor. Gemeinsam mit dem bayerischen Fernleitungsnetzbetreiber bayernets hat das Unternehmen Planungen aufgenommen, um eine neue Wasserstoffleitung zu errichten, die Bayerisch-Schwaben an das entstehende deutsche H2-Kernnetz anschließt. Eine Transformation mit Signalwirkung – nicht nur für den Süden Deutschlands, sondern für die gesamte Energielandschaft.

Die Route des Wandels

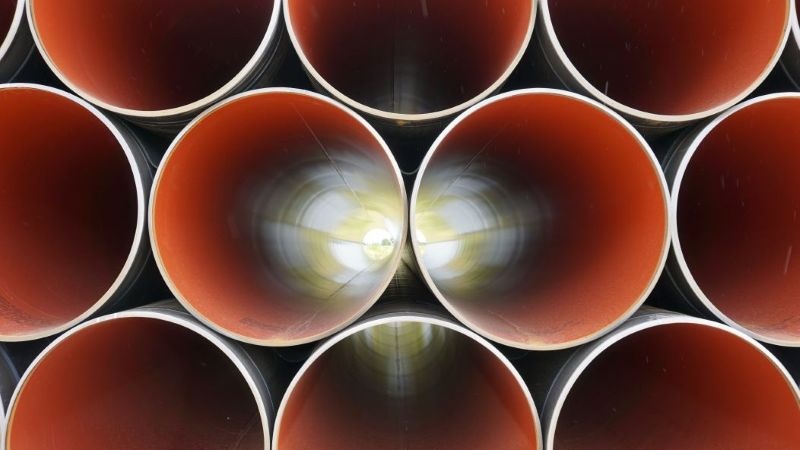

Ab dem Jahr 2032 könnte nahe Wertingen Wasserstoff in eine neu zu bauende Hochdruckleitung eingespeist werden. Von dort verläuft die Leitung zunächst ostwärts bis Meitingen und anschließend entlang des Lechs nach Süden, bis zum Netzanschlusspunkt in Augsburg. Dort kann der grüne Energieträger an die Netze der Stadtwerke Augsburg (swa Netze) übergeben und innerhalb der Stadt an Großverbraucher wie Heizkraftwerke, Industrieunternehmen oder künftig auch den Schwerlastverkehr verteilt werden.

Dass der Standort Wertingen gewählt wurde, ist kein Zufall. „Hier entsteht eine strategisch wichtige Übergabestelle zwischen dem überregionalen Wasserstoffkernnetz und den Verteilnetzen der Region“, erklärt René Schoof, Geschäftsführer schwaben netz. „Unser Netz ist bereits zu 95 Prozent H2-ready – das heißt, die Infrastruktur ist vorbereitet, um Wasserstoff aufzunehmen und sicher weiterzuleiten.“

HyPipe Bavaria: Eine Vision nimmt Form an

Das Projekt ist Teil des bundesweiten Plans zum Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes – ein infrastrukturelles Mammutvorhaben, das die Bundesregierung im Herbst 2023 auf den Weg gebracht hat. Der bayerische Teil trägt den Namen HyPipeBavaria und verbindet künftig Importkorridore aus Südeuropa mit heimischen Produktionsstätten in Süddeutschland.

Der Wasserstoff stammt dabei aus unterschiedlichen Quellen: Neben in Deutschland erzeugtem grünem H2 – zum Beispiel aus Windstrom-Elektrolyse – fließt auch Importwasserstoff ein, der über Pipelines aus Nordafrika oder Südeuropa geliefert wird. Das Netz selbst entsteht durch eine Mischung aus Neubauten und der Umwidmung bestehender Erdgasleitungen – ein Modell, das sowohl Kosten spart als auch Zeit.

„Ohne Gas wird die Energiewende nicht gelingen“, betont Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung energie schwaben. „Doch es muss klimaneutrales Gas sein – deshalb setzen wir neben Biogas künftig vor allem auf Wasserstoff.“

Ein Ballungsraum als H2-Knotenpunkt

Besonders groß ist der erwartete Wasserstoffbedarf im Wirtschaftsraum Augsburg – einem industriellen Ballungszentrum mit Unternehmen wie MAN, Premium Aerotec oder KUKA. Ob als Prozessgas in Hochtemperaturöfen oder zur klimaneutralen Strom- und Wärmeerzeugung: Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig.

„Viele unserer Mitgliedsunternehmen bereiten sich bereits aktiv auf die Transformation vor“, sagt Dr. Matthias Köppel von der IHK Schwaben. „Wasserstoff wird zum strategischen Rohstoff – wer ihn früh verfügbar macht, sichert sich entscheidende Standortvorteile.“

Auch die Stadtwerke Augsburg sehen im Anschluss an das H2-Kernnetz einen entscheidenden Hebel: „Damit können wir fossile Anteile in unseren Wärmeerzeugungsanlagen ersetzen – ein zentraler Schritt für die Wärmewende in der Stadt“, so Christian Rose, Geschäftsführer der swa Netze.

Fließen heute überwiegend Erdgas und Biomethan durch die Rohrnetzleitungen, kann in Zukunft Wasserstoff als innovativer und umweltschonender Energieträger im bestehenden Gasnetz transportiert werden. Die Transformation gelingt, wenn neu gebaute H2-Leitungen das bestehende Erdgas-Netz, das umgewidmet wird, ergänzen. Grüner Wasserstoff wird vollständig aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Er kann für industrielle Zwecke eingesetzt werden, aber auch um Strom und Wärme in Privathaushalten oder öffentlichen Einrichtungen zu erzeugen.

Parallel zur neuen Leitung werden bestehende Netze schrittweise umgestellt. Die Grundlage dafür bildet der sogenannte Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP), der jährlich aktualisiert wird und die langfristige Entwicklung hin zu einer Wasserstoffwirtschaft koordinieren soll.

Wirtschaft trifft Klimapolitik

Dass gerade in Süddeutschland mit Hochdruck am Aufbau der H2-Infrastruktur gearbeitet wird, hat einen einfachen Grund: Während Norddeutschland mit Offshore-Windparks punkten kann, droht dem Süden mittelfristig eine Versorgungslücke – insbesondere nach dem Atomausstieg und dem geplanten Kohleausstieg.

Wasserstoff gilt daher als Joker in der süddeutschen Energiewende. Er kann Energie saisonal speichern, über weite Strecken transportieren und dort eingesetzt werden, wo Elektrifizierung an Grenzen stößt – zum Beispiel in der Schwerindustrie oder bei Hochtemperaturprozessen.

Hinzu kommt die Chance auf Wertschöpfung: Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft schafft Arbeitsplätze, Innovationspotenziale und eine neue industrielle Infrastruktur.

Ein Blick in die Zukunft – mit offenen Fragen

Trotz der bereits erreichten Fortschritte bleiben Fragen offen: Wo genau wird der grüne Wasserstoff produziert? Wie hoch werden die Kosten für Verbraucher und Unternehmen ausfallen? Und wie schnell gelingt der notwendige Ausbau auf europäischer Ebene?

Klar ist: Der Wasserstoffanschluss für Bayerisch-Schwaben ist mehr als ein lokales Infrastrukturprojekt – er ist ein Puzzleteil in einer umfassenden Transformation des Energiesystems. Für Regionen wie Bayerisch-Schwaben und Kommunen wie Augsburg bedeutet das nicht weniger als die Chance, Vorreiter einer klimaneutralen, resilienten Energiezukunft zu werden.

Für schwaben netz beginnt damit ein neues Kapitel. Geschäftsführer René Schoof bringt es auf den Punkt: „Wir bauen nicht nur eine Leitung – wir bauen Vertrauen in eine klimaneutrale Zukunft.“